「特定保健指導の案内が届いたけど、面倒くさそうだな」

「どうせ知ってることを一方的に話されて、怒られるんだろうな」

そんな風に思う方は多いでしょう。

現役保健師の特定保健指導員が、以下について解説します

・特定保健指導の対象者は?

・特定保健指導の目的は?何をする?

・特定保健指導を断るとどうなるのか

・断りたい時の手段(例文つき)

特定保健指導を受けたくない、断りたいと思っている方はぜひ参考にしてみてください。

特定保健指導とは?

特定保健指導とは、40~74歳を対象に行われる「特定健診」の結果をもとにして、生活習慣病のリスクが高い人を対象に行われる健康サポートのことです。

まず、特定保健指導について解説します。

・目的

・対象者

・何をするの?

参考:生活習慣病とは?予防と早期発見のために定期的な受診を!

特定保健指導の目的は?

特定保健指導の最終的な目的は、対象者自身が自身で生活習慣を改善し、病気になりにくい体を手に入れることです。

生活習慣病は初期にはほとんど自覚がなく、気付かないうちに病気が進行してしまうことが少なくありません。

そのため、検診結果をきっかけに生活習慣を見直し、将来の病気発症を未然に防ぐことが重要です。

でも、「今の生活習慣が良くないことはわかっているけど、何から取り組めばいいかわからない」という人は多いはずです。

そこで、特定保健指導では、医師、保健師、管理栄養士などの専門職が、対象者一人一人に合わせて「すぐに変えられそうなこと」「小さな習慣改善」を一緒に考え、無理なく継続できるよう工夫しながらサポートします。

こうした積み重ねが、血圧・脂質・血糖といった検診数値の改善につながり、将来的な生活習慣病の予防につながるのです。

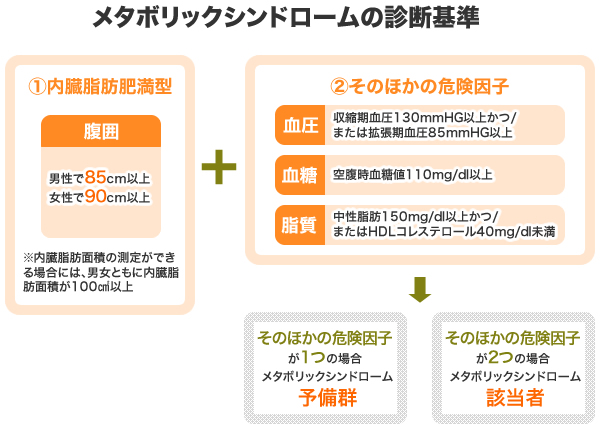

補足:メタボリックシンドロームとは

メタボリックシンドロームは、以下の条件を満たした状態を指します。

・内臓脂肪型肥満(腹囲:男性85cm以上、女性90cm以上)

・上記に加えて、以下の危険因子のうち2つ以上を併せ持つ

・糖尿病

・高血圧

・脂質異常

この状態は、心筋梗塞や脳卒中などの重大な生活習慣病を引き起こすリスクが高くなります。

特に40歳以降で増加し、男性では50歳以上で半数以上、女性も60歳以上で5人に1人が該当しているとされています。

生活習慣病は自覚症状がなく、気づいたときには病気が進行しているケースが多いため、定期的な健診と生活習慣病の早期の発見・対策が欠かせません。

特定保健指導の対象者は?

特定保健指導の対象者は、特定健診を受けた40歳〜74歳の医療保険加入者のうち、メタボリックシンドローム該当者または予備軍とされた方です。

具体的には、以下の場合に対象となります。

・腹囲が基準以上(男性85cm、女性90cm)

・血圧、血糖、脂質の検査値が基準を超えている

特定健康診査の結果により、「生活習慣の改善が必要」と判定された場合に、加入する医療保険や会社を通じて、特定保健指導が案内されます。

特定保健指導は何をする?

特定保健指導では、対象者のリスクの程度に応じて、以下の2つの支援方法のいずれかが選ばれます。

【動機づけ支援】

・リスクが比較的軽度の人が対象

・面談や電話などで生活習慣を振り返り、改善の必要性を理解してもらうことに重点を置きます。

・実際に取り組む行動を一緒に決めて、数か月後にフォローアップします。

【積極的支援】

・リスクが高い人が対象

・数か月〜半年程度、継続的に支援を受けられるコース

・食生活や運動習慣の具体的な改善策を提案し、実践できるように定期的な面談や電話・メールでサポートします。

いずれも、本人が自分で続けられる工夫を重視しており、一方的な指導ではなく、生活の中で無理なく実践し続けられる習慣づくりがゴールとなります。

特定保健指導を断るとどうなる?

特定保健指導って断ってもいいの?

断ったらどうなるの?不利益が出ることはない?

と気になる方も多いでしょう。

ここからは、特定保健指導を断ることについて解説します。

断っても罰則はない

結論から言えば、特定保健指導を受けることは義務ではありません。

案内を受け取って、受けることを断ったからといって、個人や企業に罰則や法的ペナルティが課されることはありません。

しかし、実際には、特別な理由なく断ることは難しいケースが多いです。

医療保険者(健康保険組合や国民健康保険など)は、国から実施率向上を求められているからです。

もし特定保健指導を受ける人の割合が低い場合には、ペナルティが課されるため、将来的に加入者の保険料の負担増加につながる可能性も否定できません。

また、今後の制度改正によっては、特定保健指導を受けない場合にインセンティブから除外されたり、保険料割増といった措置導入が検討される可能性があります。

会社や保険者に知られる範囲は?

特定保健指導は、医療保険者(健康保険組合や国民健康保険など)に実施義務があります。

会社(会社)には「協力する努力義務」があるだけで、従業員に対して特定保健指導を受けることを強制する権限はありません。

しかし、特定保健指導の実施は「健康経営優良法人」の認定基準の評価対象にもなっており、企業イメージの向上や社会的信頼の確保、ひいては持続可能な経営基盤の構築と企業の中長期的な成長にもつながる重要な要素であるため、会社としても、従業員に特定保健指導を受けるよう促すケースが多いです。

したがって、保険者側でも会社側でも、どの程度の人が特定保健指導を受けているかを管理しており、対象者に積極的に受けるようを促すのです。

会社にとってのメリットはある?

従業員として、特定保健指導を受けることには、会社に対しても大きなメリットがあります。

・従業員の健康増進

→ 生活習慣病予防や健康意識の向上につながる。

・業務効率・生産性の向上

→ 欠勤の減少、勤務中の不調によるパフォーマンス低下の改善が期待できる。

・医療費の抑制

→ 高血圧・糖尿病・脂質異常症などを未然に防ぐことで、従業員や企業全体の医療費負担を軽減できる。

・保険料の安定化

→ 医療費の抑制は、健康保険料率の上昇を抑える効果につながる。

つまり、従業員個人にとっては健康維持の機会ですし、会社にとっては経済的メリットと組織の活性化の両方をもたらすのです。

特定保健指導を断わりたい理由|よくある3つの理由

特定保健指導は生活習慣病予防のために役立つ制度ですが、案内を受けても「正直、受けたくない」と感じる方は多いでしょう。

ここでは、よくある辞退理由を整理してみます。

よくある辞退したい理由①忙しい、面倒臭い

一番多いのが、「時間がない」「面倒くさい」という理由です。

・日々の業務に追われており、保健指導を受ける時間の余裕がない

・そもそも健康のために時間を使う優先度が低い

日常生活や日々の業務に加えて、さらに保健指導を受けること自体が「負担」と感じますよね。

特に在職中の40~60代は仕事も忙しく、責任も大きい時期であり、「自分の健康のために時間を割く」こと自体が現実的でないと考えてしまう方も少なくありません。

よくある辞退したい理由②自分には必要ないと思う

「自分はそこまで不健康ではない」

「保健指導を受けても何も変わらないだろう」

と考えて辞退したいと思う方もいるでしょう。

・飲酒、喫煙、運動不足などの習慣が健康に悪影響を与えていると理解していても、「自分の意思でコントロールできる」と思っている。

・保健指導の内容を想像できてしまい、「言われなくてもわかっていることばかり」と感じてしまう

・実際にどのようなサポートしてくれるのかがわからない

特に、特定保健指導について「名前は聞いたことがあるが内容は知らない」という人は、効果への期待感が持てず、受ける意味がないと判断してしまいますよね。

よくある辞退したい理由③特定保健指導にマイナスイメージがある

「特定保健指導」と聞くと、どうしても「指導される=一方的にダメ出しされる」と想像してしまう方も多くいるでしょう。

・生活習慣の悪い部分を厳しく指摘されるのではないか

・改善方法を押し付けられてしまうのではないか

・案内が届くたびに「また受けないといけないのか」とうんざりする

こんなネガティブイメージが強いと、わざわざ時間を割いて居心地の悪い体験をすることに前向きになれないのも仕方がありません。

特に「指導」という言葉の響きが原因で、拒否感を抱いてしまう方もいるでしょう。

ちょっと待って!特定保健指導にもメリットはある

嫌な面しかないわけではありません。

特定保健指導は「面倒」「必要ない」と感じる方も多くいます。

確かに、仕事や家庭で忙しい毎日の中で、新たに時間をつくるのは大変です。

しかし実際に受けてみると「受けてよかった」「もっと長く続けたかった」という声も多くあります。

ここでは、特定保健指導を受けることで得られる具体的なメリットを整理してご紹介します。

メリット①無料で専門家から具体的なアドバイスを受け放題

特定保健指導は、本人の費用負担はありません。

健康保険組合などが費用を負担するため、無料で受けられます。

さらに、担当するのは、医師・保健師・管理栄養士などの国家資格を持った専門家です。

生活習慣病のリスクや食事・運動に関する最新の知見をもとに、科学的根拠にもとづいたアドバイスを受けられます。

普段、専門家に健康相談をするときは、病院に通う必要がありますが、それが無料で、しかも自分の健診結果に合わせた形で受けられるのは大きなメリットと言えます。

メリット②健診結果をもとに自分の身体の状態を知れる

生活習慣病は自覚症状が現れにくく、気が付かないうちに悪化しているケースが少なくありません。

何年も放置し、「早く病院に行けばよかった」と後悔する方も多くいます。

特定保健指導では、自分の健診データを専門職が一緒に確認してくれるため、リスクを客観的に理解できます。

特に「受診勧奨値」(病院受診が必要なレベルにチェックがあった場合)に該当している場合は、早めに医療機関を受診する必要性も指摘してもらえるので、重症化予防につながります。

今の体の状態を正しく知り、必要なら早めに対応できることは、長く健康でいつづけるためにも、とても重要です。

メリット③自分のライフスタイルに合った方法で減量できる

「健康のために生活習慣を改善したほうがいい」と頭ではわかっていても、実際には難しい場面も多いでしょう。

たとえば、

・仕事が忙しく、外食が多い

・単身赴任で自炊が難しい

・運動を始めても長続きしない

こうした状況は誰にでも起こり得ます。

特定保健指導では、その人のライフスタイルや好みに合わせた現実的な提案をしてもらえるため、無理なく実行できる工夫が見つかります。

「糖質制限が合わないなら、まずは夕食の主食を減らす」「コンビニを活用して栄養バランスをとる」など、すぐに実践できる方法を一緒に考えてもらえるのが大きな利点です。

メリット④生活習慣を改善するきっかけになる

「本当は改善したいけど、つい後回しにしてしまう」という気持ちの方も多いでしょう。

特定保健指導は、そのような人にとって大きなきっかけになります。

第三者の専門職と話すことで、自分一人では変えられなかった生活習慣に目を向けやすくなり、前向きに取り組めるようになります。

実際に受けた人からは、

・体調が良くなった

・背中を押してもらえて続けられた

・意外と負担が少なく、やってみてよかった

といった声も多くいただいています。

特定保健指導は、間違いなく、自分を客観的に見つめ直し、健康的な行動に踏み出すきっかけになります。

メリット⑤継続的なサポートにより三日坊主を防げる

ダイエットなどは自分の意志が続かずに三日坊主になってしまいがちです。

ただ、特定保健指導は初回面談を受けた後も専門家によるサポートが続く仕組みになっています。

医師や保健師、管理栄養士らとともに行動計画を立て、3~6ヵ月にわたるフォローが行われます。

定期的に「体重」「腹囲」、「行動目標の達成度」を報告することになり、継続的に見守ってもらえます。

「動機づけ支援」の場合では、支援回数が少なくなりますが、「行動変容のきっかけ作り」には十分効果的です。

自分の頑張りを誰かに共有し、励ましを受けられることは、三日坊主予防に大いに役立つでしょう。

「食べ過ぎをやめたい!」という方はこちらの記事もおすすめ!

それでも特定保健指導を断りたいときは

原則として、個人的な都合だけでの辞退が全て認められるわけではありません。

ただし、やむを得ない事情がある場合は、所属の会社や健康保険組合の判断により、参加を見合わせてもらえることがあります。

辞退が認められることがある主な事情

・妊娠中、産後で、保健指導が不適切とされる場合

・入院・施設入所中で、参加が物理的に不可能な場合

・現在、医療機関で疾病治療中の方(主治医の指示により保健指導を見送るべきと判断される場合)

※判断基準は、保険者や会社によって異なる場合があります。

医療機関を受診して、医師の指導を受ける

現在、医療機関で疾病治療中の方は、特定保健指導の対象から除外される場合があります。

どうしても特定保健指導を受けたくない場合の、手順例をご紹介します。

1.まず主治医を受診し、特定保健指導の参加が適切でない旨を相談する。

2.医師の書面(診断書・意見書)や診療情報提供書を取得する。口頭だけでなく書類があると手続きがスムーズです。

3.会社の産業保健窓口または健康保険組合へ連絡し、事情と医師の指示書を提出して相談する。

4.必要に応じて、代替策(医師による指導を受ける旨の申告、自主的な自己管理計画の提出など)を提示する。

特定保健指導を断る方法

医師からの指示をもとに、参加を辞退する際の例文を考えてみました。

参考にしてみてください。

お世話になっております。

〇〇会社の△△と申します。

この度、特定保健指導の案内を受け取りましたが、

現在◻︎◻︎病院で、◎◎の治療を受けており、主治医より「特定保健指導への参加は見送るように」と指示を受けております。

(例:高血圧の服薬治療が4月から開始となり主治医より特定保健指導参加は見送ってよいと言われた)

診療情報提供書(または医師の診断書・意見書)を添付しますので、ご確認の上、参加の免除について、ご検討いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

断る時の注意点

特定保健指導を断る際には以下の点に注意しましょう。

- 感情的にならない:事実と医師の判断を中心に簡潔に伝えましょう

- 代替案を提示する:医師の指導で代替扱いにできる場合があるため、受診済みであればその旨を示すといいです

まとめ

特定保健指導を受けたくないと思う方も多いでしょう。

特定保健指導を受けることは強制ではありませんが、あなた自身だけでなく、保険者にも会社にも責任があるため、原則として「受けない」という選択肢を選ぶのは難しい場合が多いです。

どうしても受けたくない場合には、しっかり自身で病院を受診し、正しい手順で相談することが最も確実で、安全に辞退する方法になります。

保健指導は、あなたの生活習慣を責めたい、間違いを指摘したいというものではなく、健康を願ってサポートするものです。

ぜひ、自分と向き合うチャンスと思い、参加してみることをお勧めします。